Heute mal kein Code, keine DevOps-Geschichten, und auch nichts mit Docker. Vielmehr möchte ich darlegen, wieso ich Suno – und in Konsequenz auch ähnliche Dienste – für eine Killeranwendung der KI halte. Tatsächlich dauerte es bei mir keine 24 Stunden von ersten Tests bis hin zum Abschluss eines Abos der kostenpflichtigen Version. Und das, obwohl ich mit Abos eigentlich auf Kriegsfuß stehe.

Suno – Ihr Auftritt!

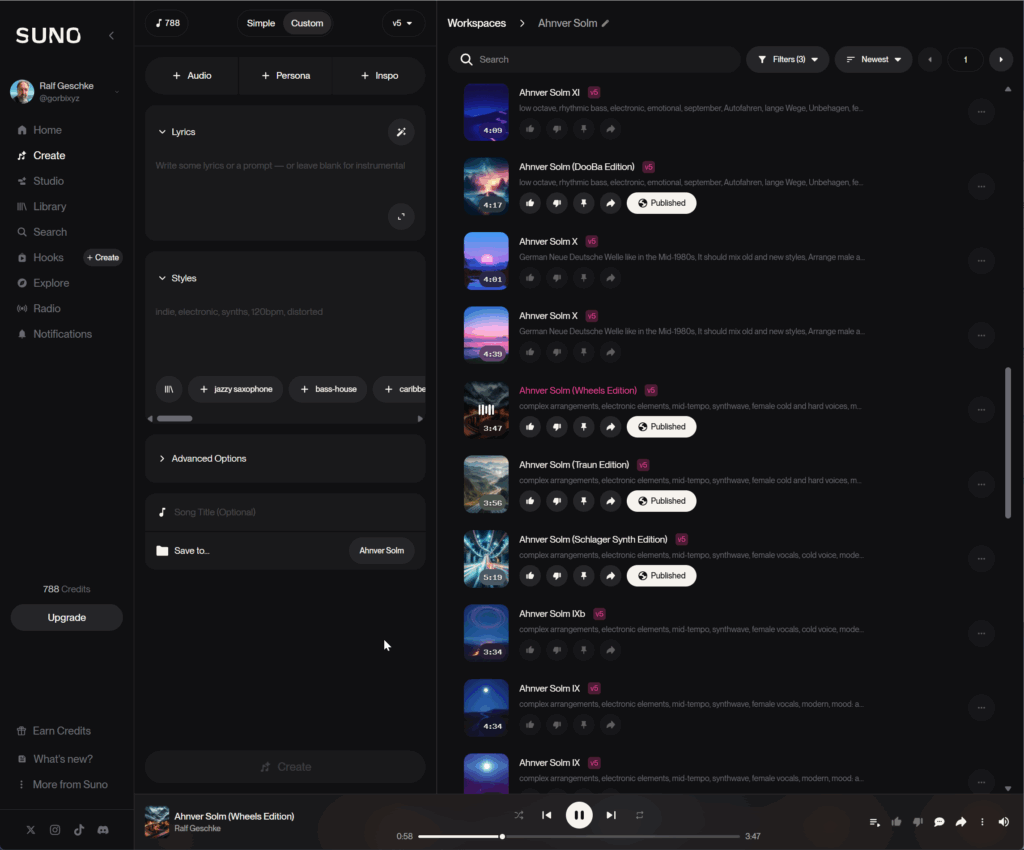

Bei Suno handelt es sich um einen generativen KI-Musikgenerator. Per Text-Anweisungen, neudeutsch Prompts, lassen sich in dieser Web-Anwendung Musikstücke generieren, die sowohl instrumental, als auch mit Text versehen sein können. Dabei unterscheidet Suno in der UI zwischen einer „Simple„- und der „Custom„-Variante, wobei Letztere die Verwendung eigener Texte erlaubt. Falls einem nichts einfällt, hilft Suno auch hierbei – wiederum per Prompt lassen sich Texte nach eigenen Vorstellungen generieren.

Natürlich gibt es auch weitere KI-Musikgeneratoren, die sich teilweise in ihrem Fokus unterscheiden, die Zeitschrift c’t bzw. heise.de berichtet regelmäßig darüber und unterzieht diese Dienste auch ausführlichen Tests. Ich habe mich jedenfalls nach kurzem Test für Suno entschieden. Die kostenlose Variante genügt dabei bereits vollkommen zum Hineinschnuppern, auch wenn die Auswahl der Modelle, ähnlich wie bei ChatGPT, ein wenig eingeschränkt ist, so wird das aktuell neueste Modell v5 nur gegen Bezahlung angeboten.

Nun könnte ich vermutlich noch zehn Absätze über Suno schreiben, etwa über die Bedienung, die Ergebnisse, oder auch über kleine Tricks, die mitunter noch notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Geschenkt. Tatsächlich faszinierte mich Suno vom ersten Augenblick an. Die Eingabe von Prompts ist dank ChatGPT & Co. ja inzwischen Normalität geworden, aber dass mit dem kurzen Formulieren von Wünschen nun komplette Lieder generiert werden können, die – zumindest in meinen Ohren – tatsächlich nicht schlechter klingen als vieles, was einem aktuell im Radio angeboten wird, hatte mich anfangs zugegebenermaßen schon überrascht. Wobei ich gar nicht wissen möchte, wieviel von dem Gedudel der momentan an der Spitze der Charts stehenden Künstler, Sängerinnen, Bands oder Liedermachern ebenfalls von KI-Unterstützung profitiert hat.

Musik ja, aber…

Mein Verhältnis zu Musik ist quasi seit jeher etwas zwiegespalten. Natürlich mag ich Musik. Ich glaube, es gibt niemanden, der behauptet, Musik nicht zu mögen, oder zumindest niemanden, der mit Musik überhaupt nichts anfangen kann. Natürlich mag ich nicht jede Musikrichtung, und insbesondere kann ich es nicht ausstehen, wenn man zum Mithören meist recht lauter und aufdringlicher Songs genötigt wird, da diese meist der Richtung angehören, mit der man überhaupt nichts anfangen kann.

Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass ich mich als ziemlich unbegabt in der „DIY“-Variante von Musik bezeichnen würde. Soll heißen: Musik hören – gerne, Musik machen – lieber nicht. Meiner Umwelt würde ich das nicht wirklich zumuten wollen. Das rührt letztlich aus der persönlichen Geschichte heraus, so wurde mir in Kindertagen niemals aufoktroyiert, unbedingt beispielsweise Klavier oder Flöte lernen zu müssen, nur um die erlernten „Kenntnisse“ dann in maximal peinlicher Form vor versammelter Menge vortragen zu müssen. Und meine Interessen lagen definitiv bei anderen Themen, so dass ich auch nicht auf die Idee gekommen wäre, mich auf eigenen Wunsch damit zu beschäftigen.

Und das, was sich in der Schule „Musik-Unterricht“ nannte, war eher abschreckend als dazu geeignet, Interesse für Musik zu wecken. Irgendwie auf Notenblättern ein „C“ hin werfen – naja. Und dann? Meine Erinnerungen daran sind somit eher dunkel, mir kommt gerade ein Bild von einem Synthesizer in den Kopf, auf dem man irgendwelche Stecker setzen konnte – aber trotz interessanter Technik wurde dieses Thema nur marginal gestreift. Ein paar Lieder der Beatles wurden auch thematisiert, was immerhin dazu führte, dass ich deren Texte heute noch auswendig kann. Bei „Zwölftonmusik“ schaudert es mich hingegen immer noch, und ich habe es bis heute nicht verstanden, welche Noten dabei nach welcher Regel verwendet werden durften oder auch nicht. Die Noten für das Musikstück, das als Hausaufgabe nicht nur „komponiert“ werden sollte, sondern auch bewertet wurde, hatte ich daher schlicht und einfach zufällig gesetzt – aus der Auswahl von den erlaubten 12. Und ein „Befriedigend“ bekommen…

Mein Werk: Pieps, Quietsch, Knarz

Jahrzehnte später – vielleicht in einer frühen, aber immerhin eher kostengünstigen Version einer Art Midlife-Crisis – habe ich mir dann einen Synthesizer gekauft. Einfach so. Nach dem Motto, einfach mal probieren. Synthesizer bzw. elektronische Musik allgemein fand ich schon immer spannender als auf einem Schlagzeug herum zu hämmern oder gar in ein Blasinstrument zu rotzen, außerdem brachte zu dieser Zeit das Unternehmen Behringer gerade ein paar Varianten erschwinglicher, analoger Synthesizer auf den Markt. Von manchen abschätzig als Clones bezeichnet, tatsächlich handelte es sich aber um Reengineering bekannter, klassischer Modelle, deren Originale entweder nicht mehr hergestellt werden, oder nur noch zu Mondpreisen erhältlich sind. Und da ich keine Musiker-Karriere anstrebte, sondern nur einmal selbst ein paar Regler drehen oder Tasten drücken wollte, um zu hören, was dabei heraus kommen würde, hätte ein solches Gerät ein perfekter Einstieg sein können.

Der Konjunktiv verrät es bereits – die Ergebnisse waren einfach nur furchtbar. Während in den YouTube-Vorstellungsvideos der jeweilige Protagonist an drei Reglern drehte und Sekunden später eine Tastenfolge spielte, die irgendwie an coole 1980er-Intros oder spacige Hintergrundmusik von 1970er-Science-Fiction-Serien erinnerte, eigneten sich meine Werke allenfalls für das Testbild nach Sendeschluss von TV-Sendern aus früheren Fernseh-Tagen, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, mittels Messton. Um diesen Zustand zu ändern, habe ich mir sogar ein paar Stunden Klavier-Unterricht gegönnt. Anfangs hat es auch durchaus Spaß gemacht, aber letztlich musste ich mir eingestehen, dass ich einfach zu wenig geübt habe. Eine halbe Stunde Übung pro Woche ist viel zu wenig, um irgendeine Art Fortschritt zu erreichen – zumindest, wenn man keine Naturbegabung ist. Vielleicht hätte ich mir auch ein wenig mehr Zeit nehmen können, aber um ehrlich zu sein, lagen die Prioritäten an anderer Stelle. Somit blieb es bei diesem kurzen Ausflug in die DYI-Musik-Welt, und Synthesizer, Master-Keyboard, Zubehör usw. bekamen ihren Platz tief im Schrank der unvollendeten Werke.

Die persönliche Musik-Geschichte

Somit blieb auch weiterhin nur der andere Aspekt übrig – das Konsumieren oder Hören von Musik, der passive Ansatz, anstatt aktives Produzieren. Vermutlich wird jeder von sich behaupten, in diesem Bereich sehr individuell zu agieren, beispielsweise konnte ich mich mit Streaming-Diensten noch nie anfreunden, und kann es bis heute nicht. Vielmehr stamme ich aus der Generation, die regelmäßig gebannt vor bestimmten Radio-Sendungen saß und versucht hat, die jeweiligen Lieblings-Stücke möglichst frei von Moderatoren-Gequatsche auf Musikkassette zu bannen. Diese wurden dann rauf und runter gehört, bis der unvermeidliche Bandsalat ein jähes Ende bereitete, oder der Hörgenuss trotz Chrom-Qualität (Metall konnte sich damals sowieso niemand leisten) des Mediums doch arg strapaziert wurde. Als Kind oder Jugendlicher hatte man schließlich nicht das Geld, um sich Schallplatten oder später all die CDs zu leisten, die einem vielleicht gefallen könnten. Außerdem – mal ganz ehrlich, selbst wenn man irgendwann ausreichend Taschengeld zusammen gespart und sich davon eine CD gekauft oder möglicherweise geschenkt bekommen hatte, so waren meistens neben der Single-Auskopplung vielleicht noch ein, zwei Stücke einigermaßen hörbar, den Rest hätte es hingegen nicht gebraucht. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel, was jedoch nur auf wenige Werke oder die jeweiligen eigenen Lieblings-Künstler zutrifft.

Trotzdem sammelten sich mit der Zeit gar nicht so wenige CDs im dafür vorgesehenen Regal, auch das Budget ist im Laufe der Jahre gewachsen. Dennoch nervte das Einlegen bzw. Wechseln der CDs je nach aktuellen Vorlieben, es hieß, sich vorher festzulegen, was man gerade hören wollte. Das funktionierte zwar in manchen Stimmungen, aber vielfach empfand ich es eher als lästig, etwa wenn Musik als Hintergrundunterhaltung dienen sollte, und nicht als primäre Beschäftigung. Eine Offenbarung war daher die Erfindung des MP3-Formats! Endlich ließ sich alle Stücke der gesamten Musik-Kollektion mit relativ geringen Dateigrößen nahezu verlustfrei auf Festplatten speichern. Puristen würden vermutlich widersprechen, aber ich hörte mit der zunächst üblichen Bitrate von 128 KBit/s keine Unterschiede mehr.

Und genaugenommen stellt diese Sammlung von MP3-Dateien in Musik-Verzeichnissen auf dem NAS auch den aktuellen Stand dar. Aufgeteilt in Künstler-Directories und teilweise zusätzlich Alben-Verzeichnisse nutze ich meist den Open-Source Musik-Player MusicBee, um Musik zu konsumieren. Die CDs sind inzwischen in einen Karton im Keller gewandert, einen Großteil davon hatte ich zuvor der Behandlung mittels CD-Ripper und MP3-Encoder unterworfen, so dass ich auch heute noch auf die Stücke meiner ersten gekauften CDs zurückgreifen kann. Gerne nutze ich dazu fre:ac, und da Plattenplatz günstig ist, kommen auch höhere Bitraten zum Einsatz.

Genau dieser Punkt ist es, der mich von der Nutzung von Streaming-Dienste abhält. Ich habe es schon immer bevorzugt, etwas physisch in Händen zu haben bzw. zu besitzen – bei Musik in Form von CDs oder den jeweiligen Medien, anstatt nur zu leihen bzw. in dem Moment übertragen zu lassen, wenn ich es gerade hören wollte. Vielleicht auch als Konsequenz aus der Entwicklung von Breitband-Internet in Deutschland war mein Vertrauen darauf, genau dann eine stabile Anbindung zu haben, wenn sie benötigt wird, in der Vergangenheit eher gering. Wobei ich zum Aspekt des Besitzens auch Alben bzw. Musikstücke im MP3-Format zähle, von denen ich etwa bei Amazon einige erstanden habe. Ergo bevorzuge ich eine Art modernes „old-school“ Musikhören.

Musik <-> Emotionen

Nun ist Musikhören nicht auf die Technik oder Hintergrundbeschallung beschränkt, sondern ich schätze, dass es nahezu jedem so geht, dass manche Stücke mit Stimmungen und Erinnerungen an Momente, Personen oder Zeiten verknüpft sind. Sich darüber auszulassen würde mindestens zehn weitere Blog-Beiträge benötigen. Beispielsweise wird mich das Lied „Ein bisschen Frieden“ von Nicole immer an die Hochzeit einer meiner Tanten erinnern, zu der wir damals von Österreich nach Deutschland gereist sind. Zufälligerweise fand in jenen Tagen der noch „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ genannte, inzwischen als „Eurovision Song Contest“ bezeichnete Liederwettbewerb statt, bei dem Nicole den ersten Platz erreichte. Tatsächlich kann ich mich an vorherige Reisen kaum bis gar nicht mehr erinnern, aber sobald die ersten Klänge dieses Liedes ertönen, sind diese Tage eines sehr bewussten Besuchs wieder präsent.

Der emotionale Aspekt von Musik ist daher das eigentlich Entscheidende, und man kann diesen wiederum auf vielfache Art nutzen. Musik transportiert nicht nur Stimmungen, sondern kann diese auch beeinflussen, sowohl in positiver Art, aber natürlich auch umgekehrt. Ich denke, jeder kennt entsprechende Beispiele aus eigenen Erlebnissen und eigener Erfahrung. Und nicht zuletzt lassen sich durch Musik wiederum eigene Emotionen ausdrücken, die erneut mit Momenten, Zeiten, Personen, Ereignissen etc. verknüpft sein können.

Vom Prompt zum Song

Und spätestens hier kommt Suno ins Spiel. Wie genial wäre es, auf einfache Art und Weise diejenige Musik erzeugen zu können, auf die man gerade Lust hat? Ohne auf die zufällige Auswahl des Music-Players, Radiosender oder von Streaming-Diensten zurückzugreifen? Oder einen Song zu generieren, der sich auf die aktuelle oder vergangene Stimmung bezieht? Oder einfach mal kreativ werden und auszuprobieren, ob aus den eigenen Ideen vielleicht ein Lied entstehen kann, das einem im besten Fall auch noch irgendwie gefällt?

Genau das, und noch vieles mehr, ist mit KI-Musikgeneratoren wie Suno möglich. Ja, ich höre schon die Einwände, es ist keine „echte“ Musik, es ist nicht „handgemacht“, es fehle die Seele, wo bleiben die armen Künstler, die sich vom armen Straßenmusiker zum gefeierten Weltstar hoch gearbeitet haben, und allem Überfluss meckert auch noch die GEMA wegen Urheberrechten & Co.. Alles berechtigte Einwände – oder aber auch nicht.

Zur eher philosophischen Frage, wann Musik „echt“ ist oder nicht, möchte ich mich gar nicht weiter äußern, denn diese stellt sich bereits mit der Entwicklung von elektronischen Musikinstrumenten. Aber würde man Gruppen wie Pink Floyd oder Kraftwerk, oder auch Künstlern wie Jean Michel Jarre absprechen wollen, Künstler zu sein oder behaupten, ihre Werke wären keine keine „echte“ Musik? Letztlich haben Synthesizer klassische Musikinstrumente weder verdrängt oder ersetzt, sondern ergänzt, was wiederum zu komplett neuen Musikstilen geführt hat.

Musikindustrie vs. Hörer

Andererseits ist Musik nun eben ein hoch kommerzialisiertes Business – ein Wirtschaftszweig, der Milliarden umsetzt, aber gleichzeitig das Bild des leidenden, armen Künstlers pflegt, der nur für die Kunst lebt, ohne davon leben zu können. Dass diese romantisierte Aura des Archetyps „Künstler mit Gitarre am Straßenrand und Hut am Boden“ nichts mit der Realität aus Streaming-Verträgen, Merch-Deals und Rechten zu tun hat, verschweigt die Musikindustrie nur allzu gerne, vielleicht auch, um eher unbequemen Fragen zu Verwertungsgesellschaften, Labels, Lobbyverbänden und Verteilung von Erlösen auszuweichen.

Darüber hinaus erscheint die Musikindustrie alles andere als offen für neue Technologien und Entwicklungen. Die Privatkopie in miserabler Kassetten-Qualität war vielleicht gerade noch erlaubt, aber CDs zu kopieren, d.h. zu „brennen“ oder gar an einen Freund zu verschenken – welch Ungeheuerlichkeit! Auch das MP3-Format wurde als Feindbild Nr. 1 empfunden, vermutlich hätten es Musik-Labels am liebsten verschwinden lassen, unisono mit Streaming-Diensten, Musikvideos auf YouTube usw.. Es entsteht der Eindruck, dass die Musikindustrie immer demselben Schema folgt: Erst wird gejammert und verteufelt, dann verklagt, und schließlich ein Geschäftsmodell mit Lizenzierungen aufgebaut – mit einer bewussten Verzögerung um mehrere Jahre hinter den technischen Entwicklungen. Dabei geht es um Selbsterhalt und Kontrolle innerhalb der alten Strukturen anstatt um Förderung von Innovationen. Dass die Musikindustrie, und damit verbunden die GEMA, KI-Musikgeneratoren als Bedrohung empfindet und bereits dagegen klagt, beweist nur, dass sich an diesem aus ihrer Sicht bewährten Schema nichts geändert hat.

Aber kann es wirklich so schlimm sein, wenn einem die Möglichkeiten gegeben werden, per KI-Musikgeneratoren eigene Musikstücke zu generieren? Letztlich wird es darauf hinaus laufen, dass nur einem sehr geringen Prozentsatz der Nutzer von KI-Tools ein kommerzieller Erfolg gelingt. Vielleicht werden es 0,1% oder 0,01% sein, vermutlich noch viel weniger. Analog zu Social-Media-Auftritten bei TikTok, Instagram, mit YouTube-Videos etc., von denen es die wenigsten zu echter Prominenz geschafft haben, während die meisten Beiträge, Reels und Videos einfach so, aus Spaß, weil man gerade Lust darauf hatte, oder aber etwas mitteilen möchte, erstellt werden. Wobei in letzter Konsequenz nichts dagegen spricht, wenn sich die Musikindustrie der sehr schmalen Spitze des Eisbergs annimmt und ihre Dienste zur Verfügung stellt, und den Schöpfern der KI-Werke schließlich der (kommerzielle) Durchbruch gelingt. Allen Künstlern, die es bis dahin schaffen, sei jeglicher Erfolg absolut gegönnt.

Suno macht einfach Spaß!

Für mich persönlich steht jedoch der Spaß beim Umgang mit KI-Musikgeneratoren, in diesem Fall Suno, im Vordergrund. Ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach nie auch nur einen Cent damit verdienen, genau wie bei anderen Tätigkeiten, die vielleicht als Hobby bezeichnet werden können. Die Früchte des Apfelbaumes im Vorgarten werde ich nicht verkaufen, trotzdem freue ich mich über deren Wachstum. Und falls jemand im Vorbeigehen kurz inne hält und Vergnügen beim Betrachten der Blüten im Frühjahr empfindet, ist dies doch wunderbar! Davon werden weder Bauern, noch Obst-Produzenten, noch Logistiker oder Supermärkte mit Obst-Abteilungen in irgendeiner Form benachteiligt.

Insofern finde ich es einfach genial, mittels Suno Geräusche erzeugen zu können, die all das widerspiegeln, was Musik mir persönlich bietet. Manche Ergebnisse gefallen mir sehr gut, andere überhaupt nicht, auch das gehört dazu. Dann heißt es eben, neue oder andere Prompts zu verwenden, Ideen zu verwerfen, zu ändern, die Hälfte der erzeugten Stücke in den Mülleimer zu werfen usw.. Suno bietet mir damit die Möglichkeit, Empfindungen, Eindrücke, Erinnerungen, oder auch einfach totalen Blödsinn in Form von Musik auszudrücken. Mit traditionellen Musikinstrumenten wäre mir dies nie gelungen, trotzdem empfinde ich Spaß daran.

Die KI stellt dabei ein für mich geeignetes Werkzeug dar. Also letztlich dasselbe, was für den Musiker das jeweilige Instrument, für den Produzenten Mischpult, digitale Audio-Workstation, die Sängerin Mikrofon usw. ist.. Und mit diesem Werkzeug lassen sich Musikstücke erstellen, die mir persönlich gefallen. Nicht mehr und nicht weniger. Mehr ist auch gar nicht nötig. Natürlich bin ich kein Musik-Profi oder ähnliches, trotzdem mag ich Musik. Und nun muss ich für die Erzeugung eben keine Noten mehr lernen (wobei es auch bekanntlich auch Künstler gibt, die keine Noten lesen können), keine Gitarrensaite zupfen oder Taste anschlagen. Wenn ich ein Brot backe, muss ich auch nicht erst das Korn anbauen, ernten und zu Mehl verarbeiten, sondern kann mich auf das Rezept zur Herstellung konzentrieren, vielleicht noch ein bisschen Kümmel, ein paar Kürbis- oder Sonnenblumenkerne hinzufügen, oder auch selbst kreativ werden und mir die Zutaten zusammenstellen, und erhalte am Ende im besten Fall ein wohlschmeckendes Ergebnis. Soll heißen, man muss nicht in jedem Bereich Experte sein, um eine Aussage zu treffen, ob einem etwas gefällt oder nicht. Neben konkreten Produkten gilt dies umso mehr für kreative oder ästhetische Ausdrucksformen.

Zudem ist die Nutzung von KI in diesem Bereich absolut ungefährlich. Ein Gegensatz dazu wäre beispielsweise die Generierung von Programmcode durch KI, der ohne weitere bzw. menschliche Kontrolle in realen Anwendungen eingesetzt wird. Die KI für etwaige Sicherheitslücken und deren Folgen verantwortlich zu machen, dürfte schwierig werden. Ein generiertes Lied kann hingegen keinen Schaden anrichten, sondern entweder gefallen, oder eben auch nicht, inklusive aller Zwischenstufen.

Und trotz inzwischen ein paar selbst generierter Songs werde ich auch weiterhin kommerzielle Musik kaufen, hören, genießen, mich von meinen bevorzugten Künstlern und Bands inspirieren lassen, vielleicht irgendwann auch noch mal auf ein Konzert gehen und ähnliches. Nur von Streaming-Diensten werde ich nach wie vor Abstand halten, aber das ist wiederum nichts Neues.

Gemma, GEMA!

Auf zwei Aspekte möchte ich zum Schluss dieses viel länger als gewollt geratenen Textes noch eingehen. Da wäre zum einen das Thema Urheberrecht, insbesondere im Bereich Trainingsdaten. Die GEMA feiert sich seit einigen Tagen mit viel Wirbel selbst, vor Gericht gegenüber OpenAI einen Erfolg errungen zu haben. Das Urteil bezieht sich dabei auf die Frage, ob es eine Urheberrechtsverletzung darstellt, dass ChatGPT mit einfachen Prompts zur Ausgabe von „geschützten“ Song-Texten gebracht werden kann. Und wieder wird ein Klischee-armer-Künstler-David- gegen Böser-KI-Marktführer-Goliath-Bild aufgebaut – und der Erfolg aufgebauscht. Nachvollziehen kann ich das Urteil nicht wirklich, aber ich bin auch kein Jurist. Für mich stellt sich keinerlei Unterschied dar, ob ich „<liedname> lyrics“ in einer beliebigen Suchmaschine eingebe und ein Dutzend Web-Seiten mit den entsprechenden Song-Texten erhalte, oder ChatGPT danach frage. Was soll der Quatsch denn bitte? Ob ChatGPT den Text „zitiert“, insofern ausgibt und dem Nutzer zur Verfügung stellt, oder ob dies auf einer Web-Site passiert, deren Adresse ich noch schneller ergooglen kann als ChatGPT danach zu fragen, ist für mich als Anwender im Prinzip dasselbe.

In einem weiteren Verfahren kämpft die GEMA – wer hätte es gedacht – gegen Suno Inc.. Hier wird um die Rechtmäßigkeit der Verwendung als Trainingsdaten von „Originalaufnahmen von Werken aus dem GEMA Repertoire“ gestritten. Die GEMA kritisiert dabei die angebliche Wiedergabe von generierten Songs, die zum Verwechseln ähnlich seien.

Tatsächlich dürfte dies schon interessanter werden, wobei sich hierbei die Frage stellt, was Ähnlichkeit genau ist. Ab wie vielen Tönen genau kommt es zur Verwechslung? Wie viele Noten müssen für eine kreative Neuschöpfung geschrieben werden? Letztlich besteht jedes Stück aus Tönen, die miteinander kombiniert werden, wobei sich das Gesamtwerk aus Tonfolgen, Instrumenten und deren Arrangements ergibt. Einerseits gibt es jedoch jene Klassiker, die man nach dem Spielen von vier, fünf Tönen erkennt, andererseits müsste meines Erachtens im Detail definiert werden, wann eine Tonfolge als geschützt gilt, und wann nicht. Davon abgesehen dürfte es kaum einen realen Künstler geben, der sich nicht von anderen inspirieren lässt, manche kopieren sich gefühlt sogar ein Dutzend Mal selbst und haben Erfolg damit. Das Interessante an der Erstellung von Musik, genau wie beim Schreiben von Texten, ist doch gerade, dass ein Gesamtwerk auf denselben Grundelementen besteht – Tönen, Geräuschen, Buchstaben, Silben, Wörter, und trotzdem die Kombination zum entscheidenden Unterschied führt.

Das liebe Urheberrecht

Bei Texten fällt mir das Verständnis des Urheberrechts zugegebenermaßen leichter, das Werk muss von einem Menschen geschaffen sein, wobei die geistige Tätigkeit beim Erstellen entscheidend ist. Weiterhin zählt der Faktor der Schöpfungshöhe, die sich durch Individualität auszeichnen soll. Hier wird es schon wieder schwierig, denn während Gebrauchstexte und sehr kurze Beiträge nicht oder nur selten Urheberrechtsschutz genießen, sind Zeitungsartikel durch das Urheberrecht geschützt. Ob dies auch für Artikel gilt, die mehr oder minder nur Pressemitteilungen umformulieren und ein wenig ausschmücken, sei mal dahingestellt.

Klare Regeln würde ich mir auch bei der Erstellung von Musik – insbesondere bei der Verwendung von KI-Tools – wünschen. Denn irgendwie wirkt die Definition eines Musikwerks oder als Teil eines Werkes bei Musikstücken ein wenig schwammig. Dass keine kompletten Lieder kopiert werden dürfen, versteht sich von selbst, aber wenn drei Sekunden einer Tonfolge zufällig ähnlich klingen, würde die GEMA dafür vermutlich kassieren wollen, oder eben abmahnen und klagen.

Und wenn Text, der durch ein Programm generiert wurde, zwar nicht schützbar ist, das dafür verwendete Programm, also der eigentliche Quellcode hingegen schon, könnten dann Prompts, die letztlich auch eine gewisse Art von Schöpfungshöhe besitzen, nicht vielleicht dem Schutz unterliegen? Ach ja, dieser Beitrag dürfte inzwischen dem Urheberrechtsschutz unterliegen, genau wie die von mir bisher veröffentlichten und durch eigene kreative Prozesse hervor gebrachten Texte. Also Finger weg, liebe GEMA-Künstler! Meine Zwölftonmusik aus der Schulzeit stelle ich hingegen gerne gemeinfrei zur Verfügung.

Nur ein Klick zur Veröffentlichung

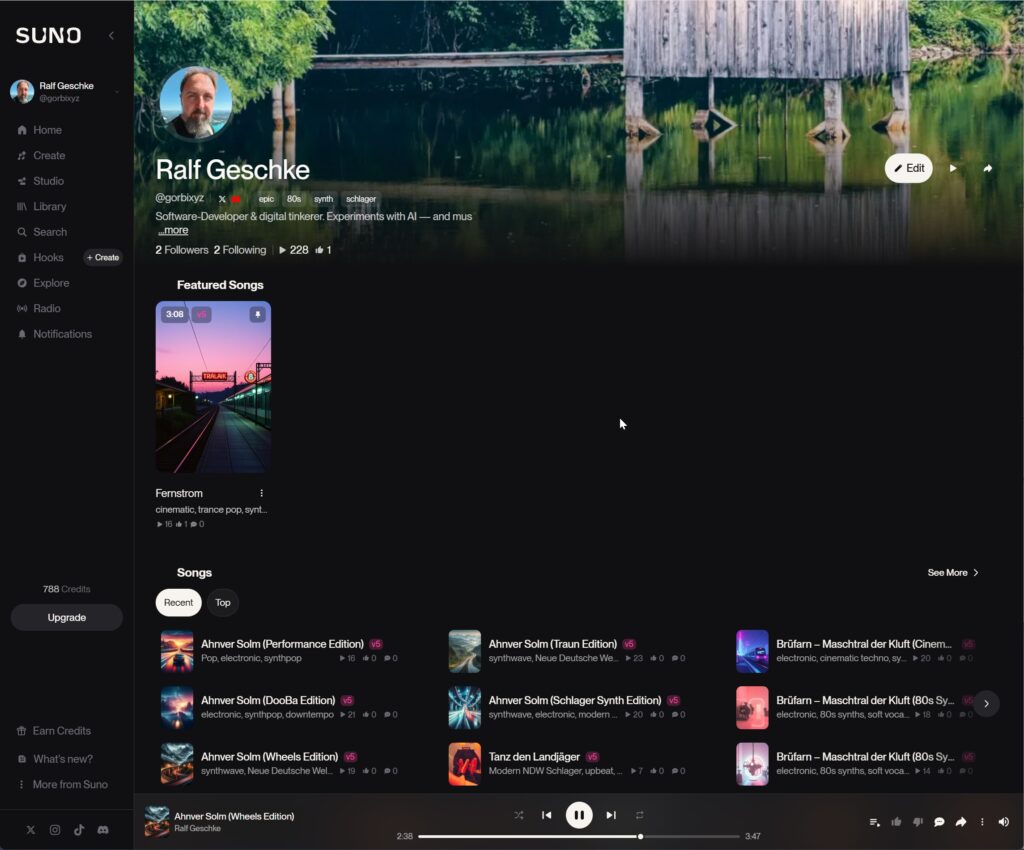

Damit komme ich zum letzten Thema, der Veröffentlichung. Suno ist inzwischen mehr als ein KI-Musikgenerator, sondern bietet auch eine Art soziales Netzwerk, um sich mit anderen Teilnehmern zu verbinden, Werke liken oder kommentieren zu können, gibt personalisierte Empfehlungen von Künstlern und Musikstücken und vieles mehr. Eigene Musikstücke lassen sich über die „Publish“-Funktion auf Suno veröffentlichen, womit das jeweilige Werk auf der eigenen Profilseite erscheint und sowohl für Account-Inhaber als öffentlich ohne Suno-Mitgliedschaft abspielbar ist.

Wenn ich, wie oben ausgeführt, Suno einsetze, um für mich selbst nur so zum Spaß Songs zu generieren, könnte man wiederum nach den Gründen fragen, wieso ich diese Stücke nicht einfach nur als MP3-Fassung herunterlade und ins Archiv aufs NAS packe. Zwar ist die Veröffentlichung auf Suno oder anderen Medien nur ein kleiner Teil, der noch dazu an letzter Stelle des Erschaffungs-Prozesses steht, aber für mich sind es letztlich dieselben Gründe, aus denen man an Open-Source-Projekten arbeitet, Essens-Fotos oder von der letzten Apfelernte auf Social-Media-Sites postet, wieder einmal viel zu lange Blog-Artikel schreibt, oder grundsätzlich irgendwas aus dem eigenen Leben für die Öffentlichkeit freigibt.

Im Klartext: Sollte jemand in der weiten Netzwelt da draußen zufällig auf die Ergebnisse stoßen und daran Gefallen finden, freut mich das. Und sollte dies nicht der Fall sein, ist dies ebenfalls vollkommen in Ordnung. Denn dies wird meine Meinung über die Songs auch nicht ändern, und erst recht nicht den Spaß, den ich während des Erstellungs-Prozesses hatte. Schlussendlich treffe ich die Auswahl nach dem Schema, dass das, was mir gefällt, vielleicht auch anderen gefallen könnte.

Wer also Lust hat, in die Auswahl von Songs einmal hinein zu hören, sei herzlich eingeladen, mein Profil bei Suno zu besuchen. Und wer es einmal selbst ausprobieren möchte, für den hätte ich hier noch den unvermeidlichen Invite-Link, den ich hiermit ausdrücklich als Reklame kennzeichne.